■はじめに

今回はフュージョンギターを弾いていく上で最低限必要な音楽理論を覚えていきましょう。これからご紹介する音楽理論を覚えていく事で、楽曲やフレーズのアナライズ(分析)や作編曲が行えるようになり、これまで演奏してきた楽曲、これから演奏する楽曲の捉え方ががらりと変わる事でしょう。

また、ジャズやフュージョンと呼ばれるジャンルは複雑なコード進行や転調(部分転調含む)が多々あり、コードに対するアプローチが求められます。楽曲開始時のキーのメジャースケールやメジャーペンタでざっくりソロを取るぞ!と弾いていると、知らぬ間にアボイド(バックのコードに合わない音)を垂れ流している…なんて事にもなりかねません。適切なソロを弾いていくためにはコード進行の理解が必須となります。言い換えると、目的のコード進行に対する適切なアプローチやソロを弾いていく上でのスケール設定は、これらの音楽理論を習得しない事には行えません。

■覚えるべき音楽理論

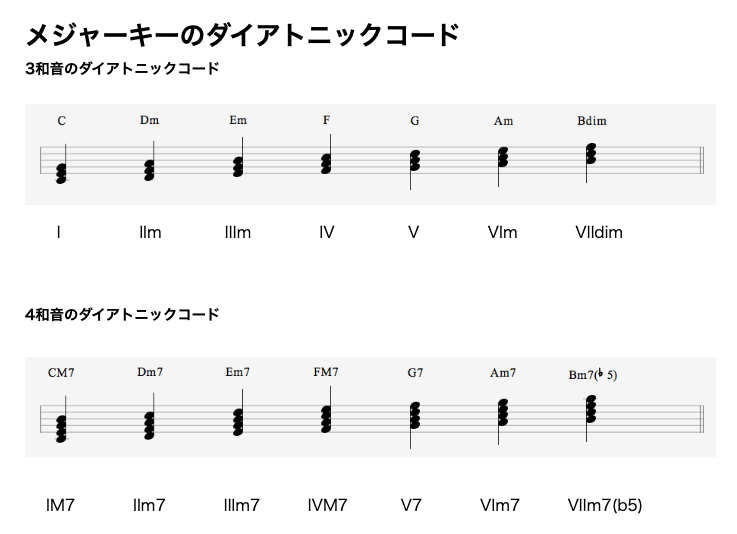

メジャーダイアトニックコード

トニック(Tonic)

CM7(IM7)

代理 : Em7(IIIm7) Am7(VIm7)

最も強い安定感を持ち、キーを決定する

サブドミナント(Sub Dominant)

FM7(IVM7)

代理 : Dm7(IIm7)

コード進行に変化をつける役割

ドミナント(Dominat)

G7(V7)

代理 : Bm7b5(VIIm7b5)

トニックに進行しようとする不安定な響きのコード

※IIIm7もV7と構成音が近いためドミナントとして見る場合があります

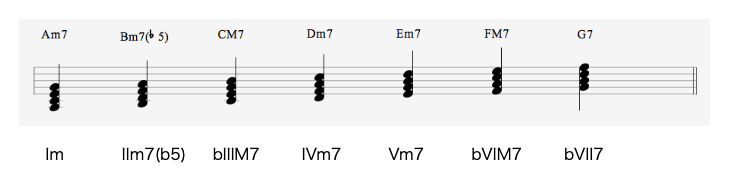

ナチュラルマイナーダイアトニックコード

トニックマイナー(Tm)

Am7(Im7)

代理 : CM7(bIIIM7)

最も強い安定感を持ち、キーを決定する

サブドミナントマイナー(SDm)

Dm7(IVm7)

代理 : Bm7b5(IIm7b5) FM7(bVIM7)

コード進行に変化をつける役割

ドミナントマイナー (Dm)

Em7(Vm7)

代理 : G7(bVII7)

コード進行に変化をつける役割、トニックに進行する力はさほど強くない

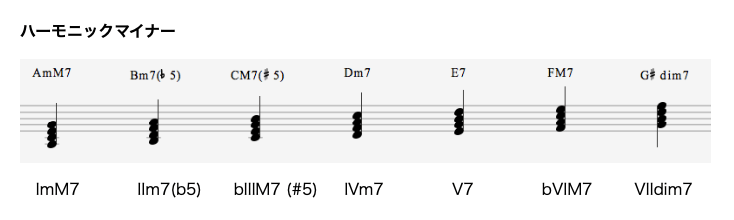

ハーモニックマイナーダイアトニックコード

まずはハーモニックマイナースケールのダイアトニックコードからご紹介します。

トニックマイナー(Tm)

AmM7(ImM7)

代理 : CM7(#5)(bIIIM7#5)

サブドミナントマイナー(SDm)

Dm7(IVm7)

代理 : Bm7b5(IIm7b5) FM7(bVIM7)

ドミナント (D)

E7(V7)

代理 : G#dim7(VIIdim7)

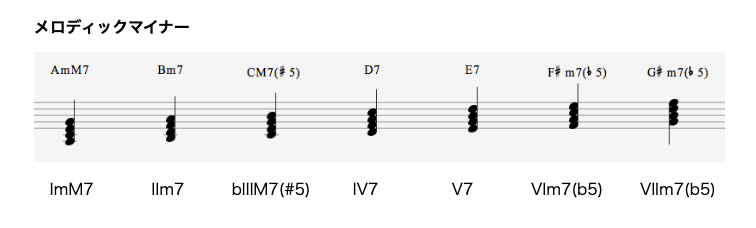

メロディックマイナーダイアトニックコード

AmM7(ImM7)

代理 : CM7#5(bIIIM7#5) F#m7(b5) (VIm7b5)

サブドミナント(SD)

Bm7(IIm7)

ドミナント(D)

E7(V7)

代理 : G#m7(b5) (VIIm7b5)

※D7(IV7)はドミナント機能を持たないドミナントコード

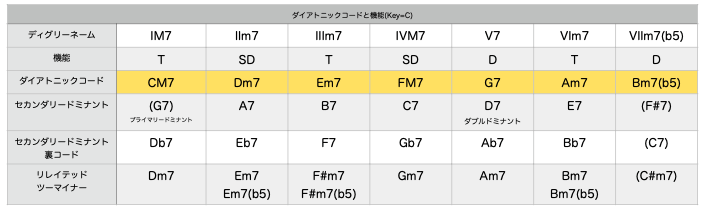

セカンダリードミナントとリレイテッドツーマイナー

その中でも出現回数が多いのがこちらのセカンダリードミナントコードです。目的のコードをIと設定し5度上のV7を組み込むことでIへの進行感が増します。このV7→Iの進行はドミナントモーション(強進行)と呼ばれます。Key=Cの主要なドミナントコードはG7(プライマリードミナント)のみとなっており、[IIm7,IIIm7,IV7,V7,VIm7]へ進行する、それ以外のドミナントコードは総じてセカンダリードミナントと呼ばれます。本来のキーの調性を守るためBm7(b5)へ向かうF#7はセカンダリードミナントとは呼ばない事が多いです。※ダイアトニックスケールのCメジャースケールにF#音は入っていないため。

また、ドミナントコードV7と構成音が近いbII7の事を裏コードと呼びセカンダリードミナントやプライマリードミナントの代わりに使用されることもあります。

さらに、セカンダリードミナントにリレイテッドツーマイナーなるものがくっついてくる場合もあります。こちらは目的のコードをIと設定したときのIIm7になります。IがImの場合はリレイテッドツーマイナーがIIm7(b5)に変化することもあります。リレイテッドツーマイナーを7thコードに置き換えドミナント化するなんて事もあったり。

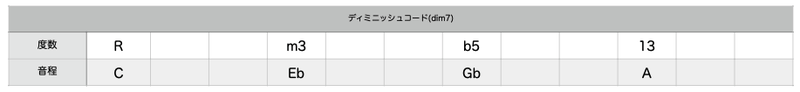

パッシングディミニッシュ

dimやdim7コードの使用方法としてパッシングディミニッシュがあげられます。

全音間隔で隣り合うコード間にdim,dim7を挿入することができ、上行と下行で効果が異なります。

例① 上行

Dm7(IIm7)-Em7(IIIm7)

→Dm7-D#dim7-Em7

例② 下行

Em7(IIIm7)-Dm7(IIm7)

→ Em7-D#dim7-Dm7

例①はEm7へ向かうセカンダリードミナント(B7)の代理としての解釈が考えられます。

D#dim7はルート無しのB7(b9)と言い換えることが出来るでしょう。

例②のD#dim7はD7(b9)(II7)と近い構成音を持つため、II7(V7へのダブルドミナント)と同じような機能を持ちます。

■まとめ

Part3の音楽理論編、いかがだったでしょうか。

大前提として、音楽理論を学ぶ事がゴールではなく実際にギターを弾いていく上でこれらの音楽理論を使用する事がゴールになります。理論が頭に入っていてもそれらを使用できない事には本末転倒です。

かといって使用できるから素晴らしいプレイになるのかといえば、全く別問題でしょう。

あなたのプレイの可能性を広げるための1つの手段として、音楽理論の学習を取り入れてもらえると幸いです。

■教材ダウンロード(RTで無料)

これらの譜例、教材をnoteよりPDFでまとめてダウンロードが出来ます。印刷して練習を行いたい方、投げ銭をしてもいいよ、という方がいればnoteからダウンロード下さい。

コメントを残す